在上次介绍

第二届昆卡书展的文章

里,

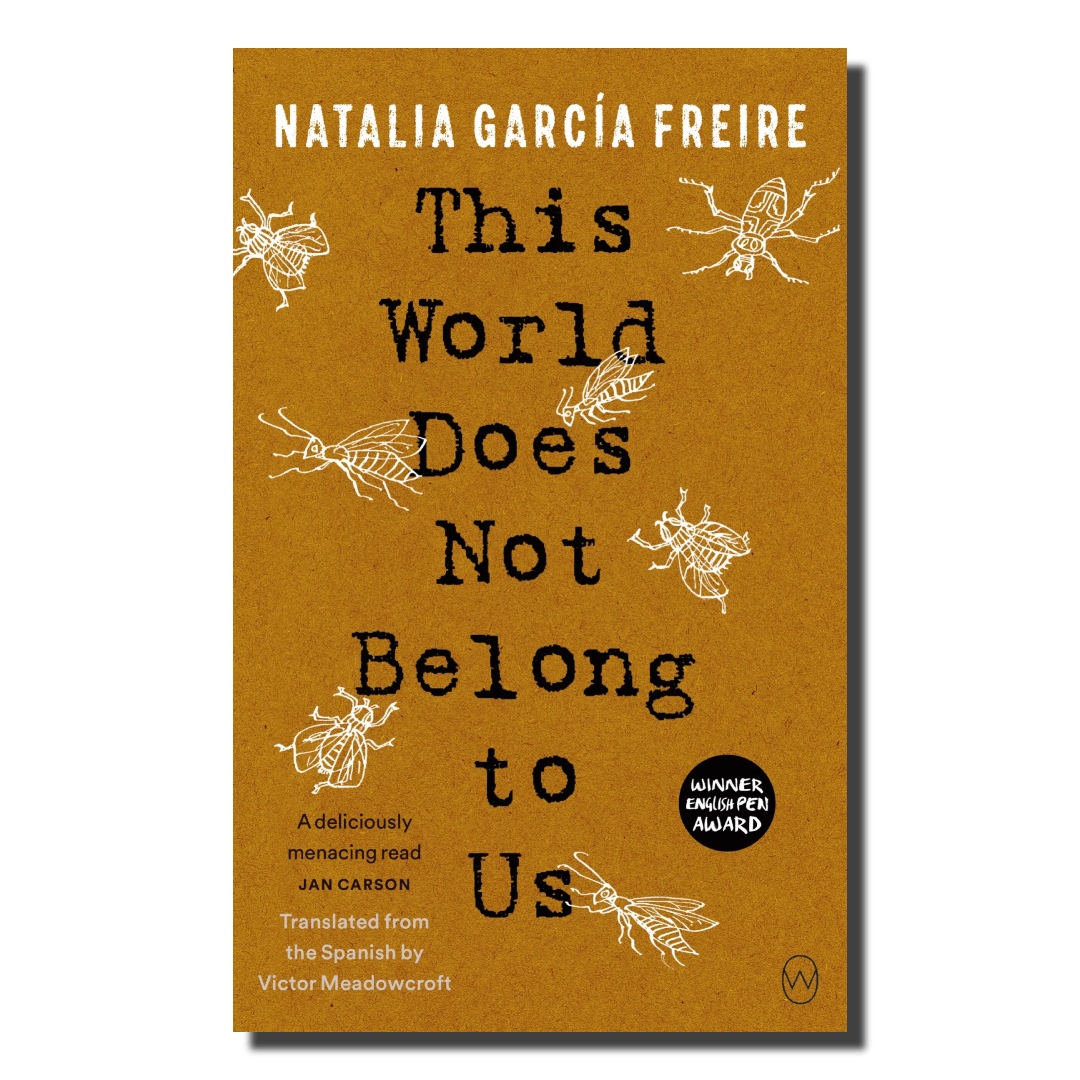

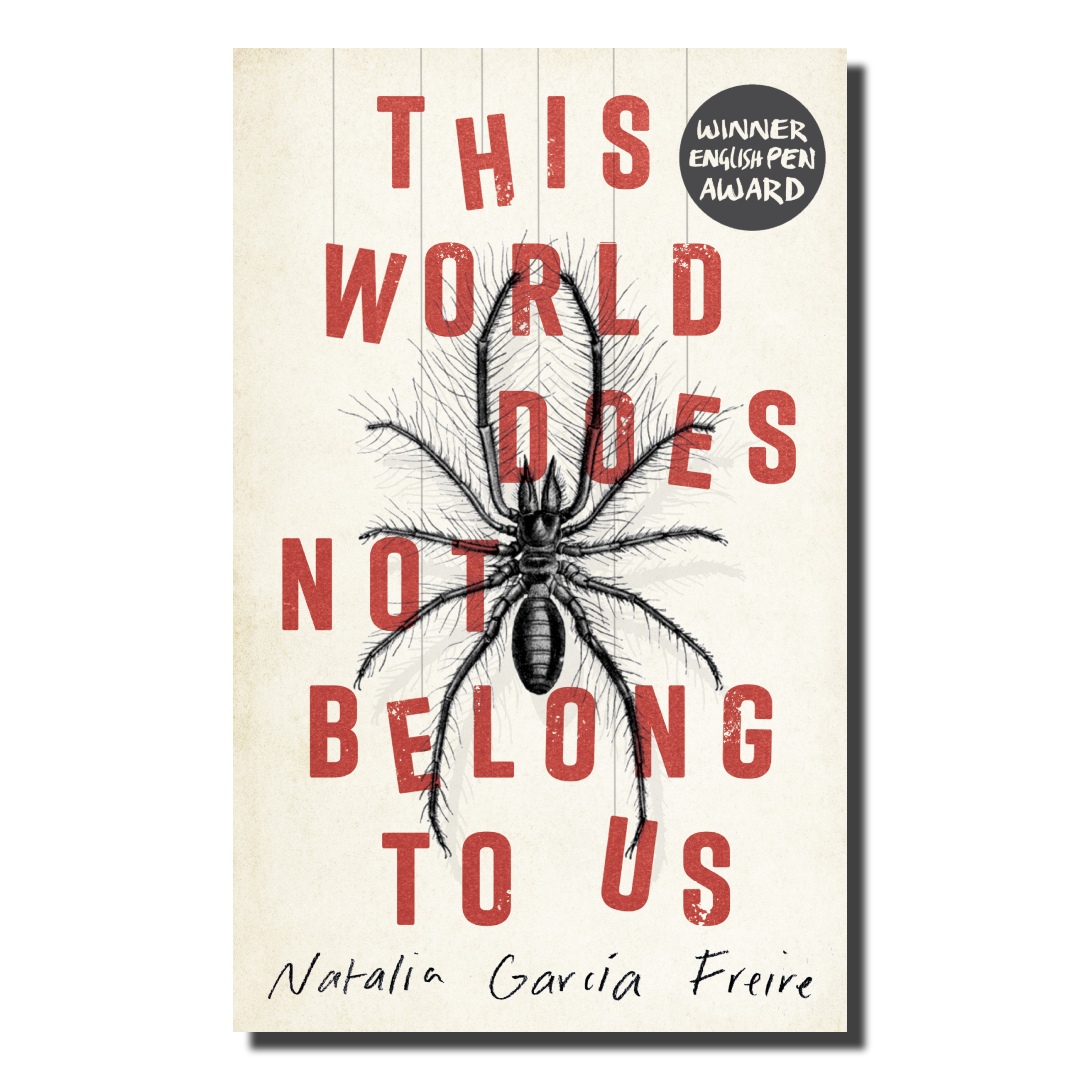

我提到了昆卡九零后女作家娜塔莉亚·加西亚-弗雷伊莱(Natalia García Freire)和她的长篇代表作《我们的死皮》(Nuestra

Piel Muerta)。最近我在参加语言交换活动的时候又听到两位本地读者力荐此书,于是找来英文版,一口气读完。今天就跟来大家汇报一下~

Nuestra Piel Muerta

por Natalia García Freire

小说背景

交代

得

相当模糊。但通过观察器物、习俗等细节可以推断出故事发生的时间大致是十九世纪或二十世纪初期(已有留声机,但出行仍依靠马车),地点是厄瓜多尔山区的一

座农场庄园——大致相当于中国清末民初某个地主或资本家的大宅。再加上小说描绘大家庭的生活,使我在阅读时不断回想到曹禺的《雷雨》。

故

事的主人公是年轻的卢卡斯,第一章里我们看到他重返阔别多年的庄园(显然他童年时因为某种原因被迫离家)。家宅已然破败,花园里杂草丛生,卢卡斯父亲的尸

骨就埋在其中。整本小说都以第一人称独白的形式展开,这是卢卡斯在对已故的父亲喃喃私语。他讲述自己对童年的回忆,讲述自己回家之后的见闻,讲述自己的下

一步计划。回忆既模糊又鲜明,时间线不断跳跃——既像任何我们每个人的真实记忆,也像云遮雾绕的梦境。通过收集这些碎片,读者能逐渐拼凑出故事的全貌。

在

时间线的起点,即卢卡斯的孩提时代,生活似乎十分平淡:他和父母以及四名女佣生活在庄园里。直到某一天,两个陌生人来到家中。此二人为父亲工作,具体做什

么卢卡斯并不知道,似乎也不关心。因为除了父亲和两个陌生人是成年男性,庄园里其他人都是女人和孩子,而女人和孩子是不过问也无权过问庄园事务的。

属

于母亲的管理范围的似乎只有厨房和花园;母亲热爱园艺,在花园里倾注了大量心血,精心栽种各样植物,使花卉按时节开放。而现在,两个陌生人开始侵入母亲的

领地。他们把血淋淋的猎物带进厨房,恫吓母亲和女佣。他们随意弹奏母亲的钢琴——这是个值得注意的细节。在故事的开端,母亲的形象温顺沉默,存在感极弱,

但卢卡斯强调了母亲弹琴的样子:

以前,弹钢琴的是我母亲。哦,我的母亲!她的手指那么纤细,皮肤若有似无。当她弹琴时,在音符传到你耳畔之前,你就能听到她的骨头敲击琴键的声音。

母亲并没有表现出享受音乐的快乐,而是像在用“骨头敲击琴键”,似乎声声泣血。这台钢琴像是母亲唯一的发声方式,而弹琴是她唯一被他人听见的途径。现在,钢琴被陌生人霸占,预示着母亲彻底失去了说话的权力。

一

个关键事件发生了。陌生人故意把牛牵进母亲的花园里吃草。母亲直接取来猎枪,击毙了那头践踏她心爱花卉的牛。这声枪响是母亲最后的发言。她像是在说,我虽

然无法赶走丈夫的客人,但我作为庄园的女主人,有权处置自己家的牲畜。面对父亲的质问,母亲只是抽泣着说“紫罗兰马上要开花了。”不幸的是,她高估了自己

在家中的地位,且低估了任性处置丈夫财产造成的后果。

之后的一连串事件只能理解为父亲及两个陌生人对母亲叛逆行为的惩戒。他们请来了神父和修女,在神职人员的见证下收缴了母亲的藏书。那些关于园艺、植物、昆虫、草药和魔法的书籍,那些使卢卡斯大开眼界、启蒙了他幼小心灵的宝藏,被付之一炬。

接

着,父亲按照神父的建议,在宅子后部隔出一个房间专供母亲“静养”。房间的窗户都用砖块封死,室内只有一床、一桌、一烛和一本《圣经》。这间囚室铁门由两

个陌生人负责管理,即便是卢卡斯也无权进入。他在聆听女佣闲聊时才知道,宅子的那个区域之前就被曾祖父用于囚禁不服管束和使家族蒙羞的女眷。

父亲在家中举办了一场祈祷会。宾客盈门,盛装打扮的人们来为母亲的心智和健康诵念圣母经。祈祷结束后,他们纵情于美食和娱乐,把可怜的疯女人当作八卦谈资。而母亲始终在小屋里关着。

在经受种种折磨与羞辱后,母亲终于被送入疯人院。就在送走母亲的当天,卢卡斯注意到父亲脚踝处的病变(即书名中的“死皮”)。很快,父亲需要拄着拐杖行走。随着健康状况恶化,庄园的控制权也逐渐转移到两个陌生人手中。父亲变得像个畏畏缩缩的傀儡。

在二月的狂欢节庆祝活动中,酝酿多日的暴雨终于倾盆而下。午夜,卢卡斯发现父亲死在了荒芜的花园里。两个陌生人将父亲就地掩埋,并顺理成章地接管了庄园。孤儿卢卡斯成了不受欢迎的外人,被卖到了附近的农场当奴隶。

许多年后,长大成人的卢卡斯回到庄园,发现两个陌生人依然霸占着整个庄园,而从前的几个女仆也仍在侍奉这两人。卢卡斯卑躬屈膝地当杂役,同时酝酿自己的复仇计划……

小

说的主要冲突发生在两股力量之间。一方是母亲和卢卡斯,以及他们热爱的自然、泥土和虫子。母亲神智失常后自称“节肢动物女王”,卢卡斯则比母亲更加痴迷于

虫子。因为它们渺小而微不足道,正如他与母亲的命运。因为它们代表死亡和腐烂。而“一切能够腐烂的都是神圣的,一切能够腐烂的都被称为生命。”

在

卢卡斯的漫长独白中,虫子无处不在:他模仿蝉的鸣叫;他把在田野中逮到的蚂蚱带回家;他观察女佣头皮上被头虱咬出的痕迹,看着陌生人用手指一只一只地碾死

蚂蚁。成年后的卢卡斯对虫子的感情有增无减,甚至带上了情色意味。他讲述自己如何与爱慕的“南茜小姐”邂逅,如何耐心地追求她,并最终发展出肉体上的亲密

关系:

蜘

蛛一出生就是成年,装扮优雅,张扬的腿和椭圆形的身体让人想起遮掩在平纹细布后面的迷人臀部……她很漂亮,但她并不骄傲。她沿着我的手指爬行,用八条天鹅

绒般的腿爱抚我。我慢慢仰倒,让她靠在我赤裸的躯干上。突然,我感到一记刺痛,胸口一紧。这感觉并不糟糕,父亲。所有最美好的事情都会让你胸口一紧。

与卢卡斯母子相对的力量是以父亲、陌生人、神职人员为代表的父权和教权。父权和教权共同完成了对母亲和儿子的迫害,因此在卢卡斯的认识里,这两者是高度重合的:

我

现在明白了,所有的父亲身上都有一个上帝,他们看不起自己的儿子,儿子就像粘土人偶一样,总是未完成的,他们想要一遍又一遍地按照自己的形象和喜好来塑造

儿子。这些父亲谴责自己的儿子:对他们降下瘟疫和洪水,诅咒他们,然后最终出于自己的虚荣心原谅他们。世上所有的人都只不过是破碎而胆怯的粘土儿子,在人

生中徘徊。

在

这股势力中,尤其值得玩味的是那两个陌生人。小说始终没明确提及这两人的身份背景,他们仿佛凭空出现,闯入了故事,莫名成了父亲的帮凶。读完全书后,我的

理解是,两个陌生人就是父亲的化身,他们代表了父亲人格里最残暴、恶毒、厌女的部分。陌生人来到庄园后一点点攫取权力,暗指父亲身上的恶在不断显露、放

大,盖过了残存的良心。

文本中似乎也有一些细节能支持这种解读:父亲死后两个陌生人原封不动地接管了庄园。多年之后卢卡斯在窗外偷窥,看到“自从我离开之后,室内的一切都没有改变。祖父的肖像仍然挂在墙上。”两个陌生人本可以大肆改建甚至卖掉庄园,但他们却表现得像是继承了家族的罪恶传统一样。

另一点是,这两个陌生人虽然有区分度,但并不明显,两人扮演的角色几乎可以相互替代。为什么不直接写成一个陌生人,而是要写成两个?作者似乎借卢卡斯的思绪给出提示:

……灭绝这颗星球,这一行为让上帝变得孤独而悲惨,以至于他觉得有必要把自己分成三部分:圣父、圣子和圣灵。

两个陌生人和父亲是三位一体的。这样的类比当然是渎神的,但作者的本意就在于唾弃上帝。

如果两个陌生人是父之恶的化身,那么卢卡斯的最终复仇应当是弑父——文艺作品里出现过无数次的母题。但在故事情节中,父亲多年以前就自然死亡了,卢卡斯无法再次弑父。

作者给卢卡斯安排了一条不寻常的道路,让他认识到自己的缺陷:

母亲能闻到我体内流着你那浓浓的、恶臭的血液。

儿子知道自己有可能成为另一个父亲,复仇有可能只是一次父权更替。为了打破这种循环,卢卡斯将两个陌生人永远驱逐出了庄园,从内部锁死了每一扇门窗,然后欣然迎接自己的死亡,奔向“节肢动物女王”的幽暗国度。

这一次我不会再让他们进来了,就算他们回来了,我也不会再给他们打开任何一扇门。不会再有洪水、入侵者、访客、午夜的男人、祈祷、诅咒,也不会再有圣父、圣子、圣灵来统治我们。

《我们的死皮》完成度相当高,文字充满诗意,字里行间弥漫的阴暗迷离的气氛尤其令人难忘。这部作品称得上是“热带哥特”(Tropical Gothic)子类型中的杰作。很难想象这是作者的首部长篇作品,而且出版时她年仅29岁。

娜塔莉亚·加西亚-弗雷伊莱是我关注的第二位厄瓜多尔女作家。(第一位是 已经推荐过多次的玛丽亚·费尔南达·安普埃罗

。)初读本书时我非常震惊,因为虽然这两位女作家文风迥异,但她们关注的主题惊人的相似:揭露家庭内部的暴力与罪恶,控诉父权和教权对女性的压迫。这是巧合吗?还是拉美当代女性群体在困境中的绝叫?

♥感谢阅读。下本书再见

♥